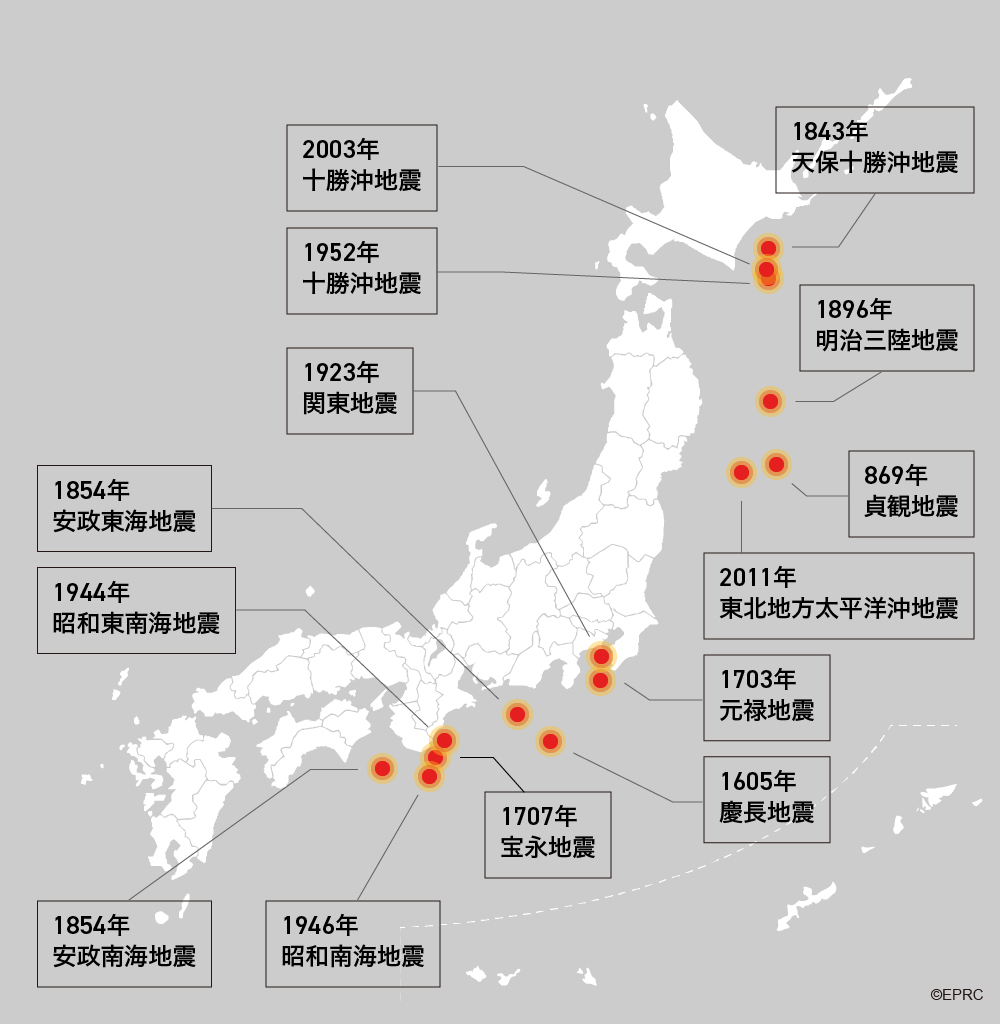

| 発生年月日 | 地震名 | 規模・震度 | 震央 |

| 869年7月9日 | 貞観地震 | M8.3-8.6 震度不明 | 三陸沖 |

| 1605年2月3日 | 慶長地震 | M7.9 震度不明 | 諸説あり |

| 1703年12月31日 | 元禄地震 | M7.9-8.5 震度7 | 相模トラフ沿い |

| 1707年10月28日 | 宝永地震 | M8.4-8.6 震度不明 | 東海道沖から南海道沖 |

| 1843年4月25日 | 天保十勝沖地震 | M8 震度6 | 十勝沖 |

| 1854年12月23日 | 安政東海地震 | M8.4 震度7 | 東海道沖 |

| 1854年12月24日 | 安政南海地震 | M8.4 震度6 | 南海道沖 |

| 1896年6月15日 | 明治三陸地震 | M8.2-8.5 震度4 | 三陸沖 |

| 1923年9月1日 | 関東地震 | M7.9 震度6 | 関東地方南部 |

| 1944年12月7日 | 昭和東南海地震 | M7.9 震度7 | 熊野灘沖 |

| 1946年12月21日 | 昭和南海地震 | M8 震度6 | 紀伊半島沖 |

| 1952年3月4日 | 十勝沖地震 | M8.2 震度6 | 十勝沖 |

| 1986年6月15日 | 明治三陸地震 | M8.2-8.5 震度4 | 三陸沖 |

| 2003年9月26日 | 十勝沖地震 | M8 震度6弱 | 十勝沖 |

| 2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | M9 震度7 | 三陸沖 |